La géothermie, cette source d’énergie renouvelable puisée des profondeurs de la Terre, suscite un intérêt croissant dans le contexte de la transition énergétique. Mais son utilisation est-elle vraiment possible partout ? Cette question cruciale mérite une analyse approfondie, car la réponse dépend de nombreux facteurs géologiques, technologiques et économiques. Exploiter la chaleur du sous-sol nécessite en effet une compréhension fine des spécificités de chaque territoire, ainsi qu’une adaptation des techniques d’exploitation aux différents contextes locaux.

Principes fondamentaux de la géothermie et potentiel géologique

La géothermie repose sur un principe simple : utiliser la chaleur naturellement présente dans le sous-sol pour produire de l’énergie. Cette chaleur provient principalement de la désintégration d’éléments radioactifs dans les roches profondes et du flux thermique résiduel issu de la formation de la Terre. La température augmente en moyenne de 3°C tous les 100 mètres de profondeur, ce qu’on appelle le gradient géothermique.

Cependant, ce gradient n’est pas uniforme partout. Certaines régions bénéficient d’un contexte géologique particulièrement favorable, avec des températures anormalement élevées à faible profondeur. C’est le cas des zones volcaniques ou des bassins sédimentaires riches en aquifères chauds. D’autres zones, en revanche, présentent un potentiel plus limité et nécessitent des forages plus profonds pour atteindre des températures exploitables.

Le potentiel géothermique d’une région dépend donc de plusieurs facteurs :

- La nature et la structure des roches du sous-sol

- La présence d’aquifères et leur température

- L’existence de failles ou de zones de fracturation

- Le flux de chaleur en profondeur

- La conductivité thermique des roches

Ces caractéristiques varient considérablement d’une région à l’autre, ce qui explique que certains territoires soient plus propices que d’autres à l’exploitation géothermique.

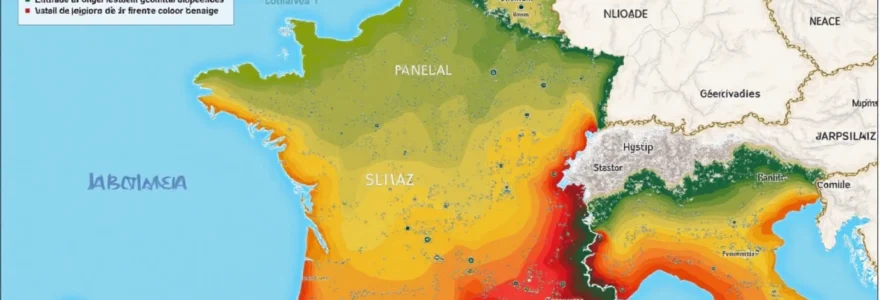

Cartographie des ressources géothermiques en france

La France dispose d’un potentiel géothermique diversifié, mais inégalement réparti sur son territoire. Une cartographie précise des ressources a été réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permettant d’identifier les zones les plus favorables à l’exploitation de cette énergie. Cette connaissance approfondie du sous-sol est essentielle pour orienter le développement de la filière géothermique.

Bassins sédimentaires : le cas du bassin parisien

Le Bassin parisien constitue l’une des zones les plus propices à la géothermie en France. Cette vaste dépression sédimentaire abrite plusieurs aquifères superposés, dont certains présentent des températures élevées à des profondeurs relativement faibles. Le Dogger, formation calcaire datant du Jurassique, est particulièrement exploité pour la géothermie basse énergie, avec des températures atteignant 60 à 85°C entre 1500 et 2000 mètres de profondeur.

Cette configuration géologique favorable explique la concentration de nombreuses installations géothermiques en Île-de-France, notamment pour le chauffage urbain. Le potentiel du Bassin parisien s’étend également aux régions limitrophes, offrant des opportunités de développement dans un large périmètre.

Zones de failles : l’exemple de l’alsace

L’Alsace bénéficie d’un contexte géologique particulier, marqué par la présence du fossé rhénan. Cette zone de rift, caractérisée par un amincissement de la croûte terrestre et un flux de chaleur élevé, offre un potentiel géothermique important. Les failles profondes qui traversent le sous-sol alsacien permettent la circulation d’eaux chaudes à grande profondeur.

C’est dans ce contexte que s’est développé le projet pilote de Soultz-sous-Forêts, visant à exploiter la géothermie profonde par la technique des systèmes géothermiques stimulés (EGS). Cette technologie innovante permet d’exploiter la chaleur des roches chaudes et sèches en créant artificiellement un réservoir géothermique par fracturation hydraulique.

Régions volcaniques : le potentiel du massif central

Les régions volcaniques, comme le Massif central, présentent un potentiel géothermique élevé en raison de l’activité magmatique passée ou présente. Le flux de chaleur y est particulièrement important, offrant des perspectives intéressantes pour la géothermie haute température. Bien que moins exploité que d’autres régions, le Massif central fait l’objet de recherches et de projets pilotes visant à valoriser cette ressource.

La centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe, exploitant un réservoir volcanique, illustre le potentiel de ce type de contexte géologique pour la production d’électricité géothermique.

Aquifères profonds : focus sur le dogger

Le Dogger, déjà mentionné pour le Bassin parisien, mérite une attention particulière en raison de son importance pour la géothermie française. Cet aquifère profond s’étend sur une vaste superficie et présente des caractéristiques particulièrement favorables : une température élevée, une bonne perméabilité et une eau suffisamment minéralisée pour limiter les problèmes de corrosion.

L’exploitation du Dogger a permis le développement de nombreux réseaux de chaleur géothermiques en Île-de-France, contribuant significativement à la réduction des émissions de CO2 dans la région. Son potentiel reste important, avec des perspectives d’optimisation des installations existantes et de nouveaux projets à l’étude.

Technologies d’exploitation adaptées aux différents contextes géologiques

La diversité des ressources géothermiques nécessite l’utilisation de technologies adaptées à chaque contexte. Les solutions d’exploitation varient en fonction de la profondeur, de la température et des caractéristiques du réservoir géothermal.

Géothermie très basse énergie : pompes à chaleur géothermiques

Pour les applications à faible profondeur et basse température (moins de 30°C), les pompes à chaleur géothermiques constituent une solution efficace. Ces systèmes peuvent être installés presque partout, car ils exploitent la chaleur stable du sous-sol à faible profondeur. Deux types de capteurs sont couramment utilisés :

- Les capteurs horizontaux, enterrés à faible profondeur (1 à 2 mètres)

- Les sondes verticales, installées dans des forages de 50 à 200 mètres de profondeur

Ces technologies permettent de chauffer et climatiser des bâtiments individuels ou collectifs avec une grande efficacité énergétique. Leur mise en œuvre est relativement simple et ne nécessite pas de conditions géologiques particulières, ce qui les rend adaptables à la plupart des régions.

Géothermie basse énergie : doublets géothermiques

Pour exploiter des ressources à moyenne profondeur (1000 à 2000 mètres) et des températures comprises entre 30 et 90°C, la technique du doublet géothermique est couramment utilisée. Ce système consiste à forer deux puits : un puits de production pour extraire l’eau chaude du réservoir, et un puits de réinjection pour maintenir la pression et la pérennité de la ressource.

Cette technologie est particulièrement adaptée aux bassins sédimentaires comme le Bassin parisien, où elle alimente de nombreux réseaux de chaleur urbains. Elle nécessite cependant une bonne connaissance du sous-sol et des investissements importants pour les forages.

Géothermie haute énergie : centrales géothermiques

Dans les zones à fort potentiel géothermique, où les températures dépassent 150°C à des profondeurs accessibles, il est possible de produire de l’électricité grâce à des centrales géothermiques. Ces installations utilisent la vapeur extraite du sous-sol pour actionner des turbines et générer de l’électricité.

Ce type d’exploitation est principalement développé dans les régions volcaniques, comme en Guadeloupe avec la centrale de Bouillante. En métropole, les projets de géothermie haute énergie sont encore au stade expérimental, mais offrent des perspectives intéressantes pour diversifier le mix énergétique.

Systèmes géothermiques stimulés (EGS) : le projet de Soultz-sous-Forêts

Pour exploiter la chaleur des roches profondes en l’absence d’aquifère naturel, la technologie des systèmes géothermiques stimulés (EGS) a été développée. Le projet pilote de Soultz-sous-Forêts en Alsace a permis de démontrer la faisabilité de cette approche innovante.

Le principe consiste à créer artificiellement un réservoir géothermique en injectant de l’eau sous pression pour fracturer la roche et améliorer sa perméabilité. Cette technique ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploitation de la géothermie profonde dans des régions où les ressources conventionnelles sont limitées.

L’adaptation des technologies aux spécificités géologiques locales est la clé pour exploiter efficacement le potentiel géothermique de chaque région.

Contraintes réglementaires et environnementales par région

L’exploitation de la géothermie est encadrée par une réglementation spécifique, qui varie selon le type de ressource et les caractéristiques du projet. Le Code minier distingue plusieurs catégories de gîtes géothermiques, avec des procédures d’autorisation adaptées :

- La géothermie de minime importance, soumise à une simple déclaration

- La géothermie basse température, nécessitant un permis d’exploitation

- La géothermie haute température, relevant du régime des concessions minières

Les contraintes environnementales diffèrent également selon les régions. Dans les zones à forte sensibilité écologique ou patrimoniale, des études d’impact approfondies sont requises. La protection des nappes phréatiques est une préoccupation majeure, en particulier pour les projets de géothermie profonde.

Certaines régions ont mis en place des schémas régionaux de développement de la géothermie, définissant des zones prioritaires et des conditions spécifiques d’exploitation. Ces documents permettent d’orienter les projets vers les secteurs les plus favorables tout en préservant l’environnement.

Rentabilité économique et subventions selon les zones géographiques

La rentabilité des projets géothermiques varie considérablement selon les régions, en fonction du potentiel de la ressource et des besoins énergétiques locaux. Dans les zones à fort potentiel comme le Bassin parisien, les investissements peuvent être amortis plus rapidement grâce à une productivité élevée des forages.

Pour encourager le développement de la filière, des mécanismes de soutien financier ont été mis en place :

- Le Fonds Chaleur de l’ADEME, qui subventionne les projets de géothermie pour la production de chaleur

- Les tarifs de rachat de l’électricité géothermique, garantis sur 20 ans

- Des aides régionales spécifiques, variables selon les territoires

Ces dispositifs permettent d’améliorer la compétitivité de la géothermie face aux énergies fossiles, même dans des régions où le potentiel est moins favorable. Cependant, l’analyse économique doit prendre en compte l’ensemble des coûts, y compris les frais d’exploration et les risques géologiques.

Perspectives d’expansion de la géothermie en france métropolitaine et outre-mer

Malgré des disparités régionales, le potentiel de développement de la géothermie reste important en France. Les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) prévoient une augmentation significative de la production de chaleur et d’électricité géothermiques d’ici 2028.

En métropole, les perspectives concernent principalement :

- L’optimisation et l’extension des réseaux de chaleur existants dans le Bassin parisien

- Le développement de nouveaux projets de géothermie profonde, notamment en Alsace

- L’expansion des pompes à chaleur géothermiques pour le résidentiel et le tertiaire

Dans les territoires d’outre-mer, le potentiel est particulièrement prometteur pour la production d’électricité géothermique, notamment aux Antilles et à La Réunion. Des projets d’exploration sont en cours pour identifier de nouvelles ressources exploitables.

L’innovation technologique joue un rôle crucial dans cette expansion. Les techniques de forage modernes, la modélisation des réservoirs et l’optimisation des échangeurs de chaleur permettent d’envisager l’exploitation de ressources jusqu’alors inaccessibles ou non rentables.

La géothermie offre un potentiel considérable pour la transition énergétique, à condition d’adapter les technologies aux spécificités de chaque territoire.

En conclusion, si la géothermie ne peut pas être exploitée de manière uniforme dans toutes les régions, son potentiel reste important et diversifié sur l’ensemble du territoire français. L’adaptation des technologies aux contextes géologiques locaux, l’optimisation des coûts et le soutien des politiques publiques sont les clés pour permettre un développement harmonieux de cette énergie renouvelable. La géothermie a donc un rôle majeur à jouer dans le mix énergétique français, contribuant à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’indépendance énergétique du pays.